Las bandas juveniles, los paramilitares y la guerrilla disidente del acuerdo de paz se ensañan con los trabajadores de la caña y los maestros en las rutas de paso de la droga. En 2025 fueron asesinados cinco miembros del sindicato de cortadores de caña, mientras los docentes sufren extorsiones, amenazas y desapariciones sin que patronal y Gobierno controlen la situación

Bajo el sol abrasador del Valle del Cauca (Colombia), entre hileras interminables de caña que se extienden hasta donde alcanza la vista, la potente y fecunda industria azucarera colombiana esconde otra realidad marcada por la vulneración sistemática de derechos laborales, la violencia antisindical y un futuro incierto para miles de trabajadores. El tráfico de drogas condiciona la vida diaria en este departamento colombiano con capital en Cali y que tiene como punto estratégico el puerto de Buenaventura, el más importante del país y puerta de salida de la cocaína. Mientras tanto, el Gobierno de Petro intenta controlar esta producción ilegal, la patronal se siente “víctima” de la lucha entre paramilitares y guerrilla y los sindicalistas y maestros, mueren a manos de los narcos por contar o denunciar lo que los “grupos al margen de la ley” ocultan.

“Primero lo secuestraron, luego lo descuartizaron y los pedazos, los introdujeron en un saco de empacar azúcar. Después, lo dejaron en medio de una carretera del ingenio”, relata con voz firme pero cargada de indignación Javier Viafra, presidente de Sintraicañasucol, al describir el asesinato de un compañero sindicalista en abril de 2024. Viafra, trabajador de la caña de azúcar, lleva chaleco antibalas y escolta armado. Su delito, defender los derechos laborales de uno de los trabajos más duros que se pueden realizar en Colombia. El día que el narco le puso en su punto de mira, la familia del presidente de Sintraicañasucol saltó por los aires. Hace años que, por cuestiones de seguridad, vive alejado de su mujer e hijos.

Pero el testimonio de Viafra no constituye un caso aislado, sino que ejemplifica una realidad sistemática que ha sido registrada meticulosamente por organizaciones de derechos humanos y sindicatos: la coincidencia geográfica entre las zonas de producción azucarera y los territorios bajo control de grupos armados ilegales. De hecho, la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia (CUT) trabaja junto a la española Iscod-UGT en un proyecto de cooperación basado en el internacionalismo sindical y que intenta dotar a este sector de empleados y empleadas de la caña azúcar de herramientas para luchar por sus derechos laborales y protegerse de la violencia.

Javier Viafra, presidente de Sintraicañasucol, está amanezado y se mueve por las plantaciones con escolta y chaleco antibalas.

Wilson Sanz, dirigente de la CUT del Valle, confirma esta evaluación: “El Valle del Cauca está plagado de grupos al margen de la ley, que buscan dominar el territorio para controlar tráfico de la droga. En ese sentido, los trabajadores quedan inmersos en esa disputa territorial”. Paramilitares y guerrilla disidente de los acuerdos de paz, pero también bandas organizadas de jóvenes sin futuro que se lanzan al dinero fácil de la droga y la delincuencia, suelen ser los verdugos de estos trabajadores. Solo en 2024, cinco sindicalistas fueron asesinados en el Valle del Cauca por hacer su trabajo.

La investigación realizada por Iscod y la CUT constata un patrón inquietante: en aquellos municipios donde los ingenios azucareros mantienen una presencia dominante, los líderes sindicales son sistemáticamente amenazados, desplazados o asesinados. Una calco de los revientahuelgas en la primera revolución industrial. Según registros de la CUT, “de 1971 a la fecha hay más o menos 3.500 sindicalistas asesinados solamente de la CUT, afiliados a la CUT, y más de 15.000 violaciones de derechos laborales”.

Pero la patronal se defiende. Asocaña, que reúne a doce de los 13 ingenios azucareros (como se conocen las plantaciones y la industria de tratamiento que convierte la caña en azúcar), se consideran también “víctimas” de esta violencia. Justo en la visita de elDiario.es a Cali, la presidenta de Asocaña, Claudia Calero, ha tenido una reunión sobre el terreno con el Gobierno para evaluar la seguridad en la zona. De hecho, el ejército está desplegado en algunos ingenios. “Estamos haciendo todo lo posible para actuar contra estos grupos, nosotros también sufrimos sus prácticas”, asegura Calero. Y desde Asocaña, defienden su compromiso con el empleo y los territorios: “Firmamos una alianza histórica, la apuesta por el desarrollo rural integral de norte del Cauca, que en mayo de 2024 supuso un convenio entre Asocaña, el Ministerio de Agricultura y las comunidades negras y campesinas para impulsar cadenas de cacao, panela y café. Más de 1.170 familias se vieron beneficiadas”.

Una trabajadora del sindicato SUTEV muestra la exposición en homenaje a las maestras y maestros asesinados en el Valle del Cauca.

El Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Colombia y la Unión Europea, vigente desde 2013, incluye en su Título IX compromisos vinculantes en materia laboral destinados a mejorar las condiciones de los trabajadores colombianos, particularmente en sectores exportadores como el azucarero. Colombia mantiene una cuota preferencial para exportar aproximadamente 62.000 toneladas anuales de azúcar a Europa, con un valor que oscila entre los 45 y 58 millones de euros. En los últimos tres años, la media de exportaciones del país a la UE ha sido de 64 millones, por lo que la mayoría de toneladas han entrado con un cero por ciento de aranceles. A cambio, al país andino debe garantizar y cumplir los acuerdos que firma.

Sin embargo, la investigación hecha por Iscod y ratificada de manera presencial por elDiario.es documenta la brecha entre estos compromisos formales y la realidad en el terreno. Víctor Hugo Ramírez, investigador especializado en el TLC Colombia-UE, señala una contradicción fundamental que define la situación: “Colombia es uno de los países que más convenios ha ratificado en la Organización Internacional del Trabajo, pero también es el país que menos ha aplicado los convenios en su regulación”.

Esta paradoja revela el problema central: la ratificación de convenios internacionales no se traduce automáticamente en mejoras efectivas para los trabajadores si no hay una supervisión por parte de los Estados y de la Comisión Europea, que tiene las competencias en materia comercial en la Unión de los 27. Colombia ha firmado los ocho convenios fundamentales de la OIT, cuatro de los convenios de gobernanza y 51 convenios técnicos adicionales, convirtiéndose en uno de los países con más compromisos formales. Sin embargo, la implementación efectiva de estos compromisos sigue siendo deficiente.

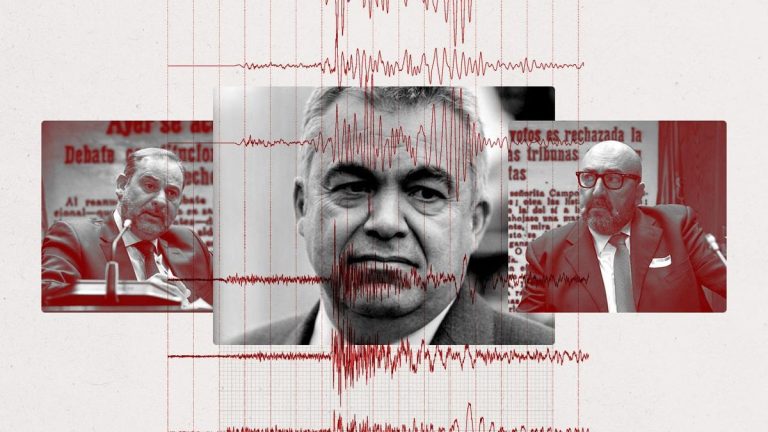

Wilson Sanz, sindicalista de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) de Colombia.

Cuando se le pregunta directamente si se está vulnerando el acuerdo de libre comercio con la UE, Ramírez responde afirmativamente: “Sí. El sector debe avanzar en la formalización como parte del cumplimiento de los estándares laborales en materia de trabajo decente”. El problema, según explica, es la ausencia de mecanismos vinculantes que garanticen este cumplimiento: “No tiene un elemento vinculante para los trabajadores. Si no hay vinculación y no hay afectación en el cliente final o en las empresas que compran en Europa, todo lo que dice en ese título no tiene ningún efecto a favor de los trabajadores”.

La evaluación de Wilson Sanz confirma esta perspectiva: “Si bien es cierto hay un acuerdo de TLC entre Europa y Colombia, se ha visto que no han mejorado las condiciones de los trabajadores”. A esta precarización se suman los cinco asesinatos de sindicalistas y la presión antisindical, una clara vulneración de los derechos humanos, también incluida en el acuerdo.

Un trabajador de la CUT da formación a los sindicalistas del Valle del Cauca sobre acción sindical.

La violencia antisindical no solo tiene impactos colectivos sino también profundas consecuencias personales para quienes dedican su vida a defender los derechos laborales. El testimonio de Javier Viafra revela el coste humano de este compromiso: “Desde el año 2005 mi familia se desintegró. Javier por acá, yo tengo dos niños, una niña por allá en otro departamento, otra en otro departamento y mi esposa en otro departamento. Nosotros nos desintegramos totalmente”.

A sus 50 años, Viafra reconoce el desgaste acumulado: “Ahora ya me siento cansado, ya me siento agotado”. Sin embargo, su compromiso permanece intacto, impulsado por la convicción de que abandonar la lucha empeoraría aún más la situación de los trabajadores: “Si me hago un lado ¿qué pasaría? Esas son las cosas que no dejan dormir”.

La protección que ofrece el Estado a estos líderes amenazados resulta insuficiente y, en ocasiones, hasta irrisoria. “Por parte del gobierno, por parte de la Unidad Nacional de Protección, la única seguridad que me ha brindado ha sido un teléfono y un chaleco”, denuncia Viafra, quien ha tenido que buscar medidas adicionales de seguridad por cuenta del sindicato.

Un trabajador de la caña de azúcar posa antes del comienzo de la jornada.

Los sindicatos no son los únicos que han sufrido la violencia contra sus miembros por denunciar las injusticias o, a veces, por estar en el momento equivocado en el lugar oportuno. Los maestros y maestras son la primera alarma que salta cuando el narcotráfico o la prostitución infantil quiere entrar en los colegios. En los últimos veinte años, varias decenas de profesores de enseñanza primaria han sido asesinados por estas bandas. Por denunciar la trata de blancas o, directamente por no dejarse extorsionar. El sindicato SUTEV, una verdadera maquinaria sindical que reúne en sus asambleas a más de 5.000 maestros y maestras, ha montado en su sede una exposición para recordar a sus miembros que perdieron la vida por hacer su trabajo.

Asamblea del sindicato de maestros y maestras SUTEV en Cali.

Pero la violencia no es el único frente abierto que tienen los trabajadores de la caña de azúcar, los conocidos como “corteros”. La mecanización de la industria plantea una destrucción de empleo nunca antes vista. Frente a la inevitable transformación del sector, los sindicalistas proponen el concepto de “transición justa” como alternativa al actual modelo de reconversión laboral basado en indemnizaciones individuales, que se cuentan por miles. “No queremos la transición que ellos vienen haciendo, que por años han hecho, y es darle una plata a un trabajador para que se vaya para la casa y ya”, explica Viafra.

En su lugar, proponen un enfoque integral que “rescate trabajadores”. Esta visión contempla la creación de empresas satélite alrededor de la cadena productiva del azúcar donde puedan reubicarse los trabajadores desplazados por la mecanización. De hecho, son esos desempleados y familias sin recursos las que acaban sucumbiendo a los cantos de sirena del narcotráfico o el dinero fácil.

Víctor Hugo Ramírez enfatiza la necesidad de armonizar esta transición laboral con las medidas contra el cambio climático: “El Tratado de Libre Comercio debe buscar esa armonía entre el trabajo decente y la transición”. Este enfoque implica integrar los compromisos climáticos del Acuerdo de París en los procesos de negociación colectiva y en la reformulación de los acuerdos comerciales.

“Lo que planteamos nosotros es la paz, una paz transformadora, una paz transformadora que incluye fuentes de empleo, que donde no hay presencia del Estado exista el Estado”, añade Wilson Sanz, vinculando las mejoras laborales con la construcción de paz territorial. Una paz que se ha intentado en Colombia, pero que todavía no se ha alcanzado de manera total.

Este reportaje fue seleccionado por el programa CONTRAST de la Coordinadora Valenciana de ONGD y que ha sido financiado por la Generalitat Valenciana, la Diputación de València y Caixa Popular.